اد .مصطفى يَعْلَى

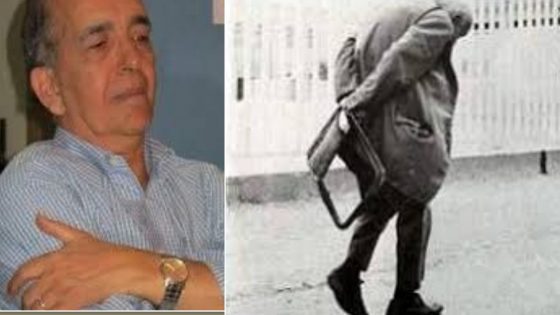

حين كانت الشمس ترتشف آخر رذاذ أشعة المساء، أفضى نزيف التعب بالشيخ، إلى المجازفة باستلقائه على مصطبة حجرية، مستطيلة كالتابوت، في حديقة منزوية، تشبه فضاء مقبرة مهجورة. الشيخ يعاني من التهاب ترمومتر عيائه، بحيث يمكن وصفه بالحي الميت، إذ يلهث بصعوبة، كما لو أن حوتا هائلا بصقه توا، أو أن الفضاء مسلوب الأوكسجين.

كان وهو يدب على الرصيف، قد أفلت بأعجوبة، من افتراس تمساحة سوداء جامحة، يلهو بعنانها شاب يمضغ العلك، ويتحدث في الهاتف مقهقها، أطل عليه من النافذة، ونهره ووصفه بالأعمى والحمار. فلم يبال بنباحه، وإنما بصق على الأرض، قبل أن يدخل علبة ضيقة تخاصمها الشمس، ذكرته بالحمَّام البلدي، وصورة التمساحة لا تغيب عن باله، ورائحة الموت لا تفتر عن نهش كيانه. فربض ثلاث ساعات في الصف، أحسها ثلاث سنوات، متكئا على عصا خشبية، أمام شباك وحيد، من أجل ورقة إدارية عادية.

رنا إلى الشباك المقوس الصغير، بعينين متعبتين، يعلوهما حاجبان مجللان بالبياض. حاول أن يتقدم، لكنه وجد نفسه محاصرا في سجن، جدرانه من أجساد طويلة عريضة، ذات أذرع ذكرته بذراعي هرقل في الأفلام الهوليودية. ففاض شعوره بعجز من يقف عند قاعدة هرم خوفو.

مسح عرقا باردا على جبينه، وفي ذات اللحظة غلبه حنينه. ليتني كنت الآن مستريحا في منزلي، أقرأ كتابا، أو أستمع إلى موسيقى هادئة، أو أشاهد أخبار الدنيا، أو أرتشف شايا منعنعا، في مقهى الحي، مع من تبقى من الأصدقاء. وهنا ذرفت أعماقه أسفا مكدسا، إذ تمنى لو أن ابنه كان هنا، لينوب عنه في إنجاز المهمة الإدارية. بل ارتفع صهيل روحه بمزيد من الأسف، إذ أن ولده أبى أن يأتي بدله (اذهب وحدك، فلدي أشغال كثيرة). وأيضا لا أحد من أهلي تطوع أن يأتي عوضا عني (لماذا نرافقك؟ فلست أعمى أو كسيحا أو مصابا بالزهيمر)، من غير أن تشفع لي الشبكة العنكبوتية، التي وشمها الزمن على جبيني وصدغي، ولا حالة الوقت، التي صارت لا تحبذ الخروج من المنزل دون مطواة في الجيب، وقد يجد المرء نفسه في غرفة الإنعاش أو السجن، بسبب طارئ ما، تافه أو خطير.

وكان حين دلف مقوس الظهر، يجرجر رجليه، إلى العلبة المكفهرة كحزنه، قد واجه أشخاصا، لا يتوقف أكثرهم عن تبادل الدمدمة، والسباب المنكر أحيانا، ولا شيء فيهم يوحي بالألفة، وكأنما تطفل بالدخول إلى بيت مسكون بالجن. غير أن ما هيج تقززه أكثر، أن باغتت أنفه روائح نتنة، هي خليط من العرق والكحول ودخان السجائر الرديئة وقيء سكير، لكنها ذكرته برائحة البيض الفاسد، فتمنى لو كان فاقدا لحاسة الشم.

بالكاد استطاع أن يلمح من بين كتلة الأجساد، شباكا مقوسا مفروم الزجاج، تتوارى وراءه موظفة متسلطنة. استاء من عدم توفر مقاعد للجلوس. ضايقه عطشه، نضب صبره، فتصور جثته في حجم عقلة الأصبع. لكن فكرة محتملة ما فتئت أن نقرت دماغه. تطلع إلى رأس جسد طويل عريض، لم يعتبر صاحبَها إنسانا ولا كالإنسان، بل لاحظ أنه يجسد صورة غول خرافي، وقد خصه الله بطول جسد، يذكر بما يقال عن عوج بن عنق، بل جعله حلَقٌ يتدلى من أذنه، وذراعه السمينة الموشومة، يتصوره قرصانا، لا تنقصه سوى عصبة العين السوداء. لذلك لم يتوان عن كبح فكرته المحتملة، لولا أن نزيف تعبه قد حرضه أن يسأل الكائن المتحدر من سلالة الغوريلا، السماح له بالتقدم قبله نحو الشباك، وليكن ما يكون، فتكبد البوح بصوت كثغاء الغنم:

ـ من فضلك يا ولدي، اسمح لي بالمرور إلى نافذة الموظفة، فأرجلي تؤلمني.

ما أن سمع الغوريلا هذا حتى أجفل. ثم شخر، واستفت مغارة فمه الدخان من عقب سيجارة رخيصة. نفخ خطمه دخانا رماديا بنشوة. لعق لعابه من زاويتي فمه. ثم أطل بوجه جاف متعال، فبدا للشيخ مثل عملاق العين الوحيدة، وأيقن أنه سيخنقه لا محالة، إلا أن صلية عوائه نقنقت بخشونة:

ـ ماذا تقول يا هذا؟. ولدك؟!. من قال إنني ولدك؟.

ـ معذرة. اعتبرني لم أقل شيئا.

ـ قل أو لا تقل. ذاك شأنك. شأنك ذاك. شأنك.

ـ أعتذر.

فجأة امتص الغوريلا فظاظته. تلمظ بنهم، ثم اجتر عرضا ظنه مغريا:

ـ شبيك لبيك أنا عبد بين يديك. وبكم سينفحني كرم علي بابا؟.

ـ أنت جد لطيف يا ولدي.. كثَّر الله من أمثالك !!!…

ـ آمين يا جدي !!!.

طرفت عيناه، وبسرعة ارتج نحيب مختنق في محجريهما. كما جاشت أعماقه بارتعاب خافت، أفشاه فَرْطُ حَوَل اكتشفه في عيني الغوريلا الحرون. رمق سرواله الممزق عند الركبتين، وقدميه داخل صندلة بلاستيكية، معفرتين بالشقوق، ومبقعتين بالأوساخ. وفاقمت رعبه أكثر رزمة الشعر الأجعد، المعتلية قنة رأسه المحلوق. فتعجب: ما أشبهه بغوريلا استوائي !. كما تدفقت إلى جوفه رغبة في القيئ، إذ فطن إلى أن حاسته السادسة تكتوي بتفشي سيلان من السخرية متلصص، يمور في أعين الآخرين، محفوفا بوشوشات متشفية هتكت خجله، كما لو كان قد دخل مسجدا منتعلا حذاءه، فيما كان صخب كصخب مشجعي مباراة كرة القدم يملأ مسامعه.

ـ أتظن أنك أفضل من كل الحاضرين؟

ـ …..

ـ انتظر يا هذا دورك مثل الباقين.

ـ ألا ترون أنني شيخ مسن، وقد نفدت طاقة الانتظار لدي؟ !.

وإذ ضاقت به العلبة أكثر، مع شدة عطشه، وتفصد عرقه، تساءل من أين تدفقت هذه الحيوانات؟، وأدرك أنهم يستكثرون وجوده، وأنه كان عليه أن يموت منذ مدة. ولم تبدد هذا الشعور إلا قاعة دافئة نظيفة، جيدة الإضاءة، داعبت خياله، لم يدر هل انبثقت من الماضي، أم سوف تهل في المستقبل؟. إذ خاطبه صوت وديع: اجلس هنا يا سيدي، سننجز كل أوراقك بسرعة، تفضل عصير البرتقال. شكرا للطفكم. العفو، هذا واجبنا. قطب جبينه، ثم سبح نحو باب العلبة الضيقة، ببطء كلب ليس على ما يرام، متضايقا من غزارة عرقه، إلى أن انفلت نحو رحابة الهواء الطلق، مشبعا برعب من انتشل من تحت الأرض.

أتم الظلام التهام كل ضياء الشمس، فأخذت الشيخ سنة من غبش. ها هي ذي المصطبة التابوتية تهتز تحته، وتغور في الأرض شيئا فشيئا، وها هو ذا نبض رائحة الموت يوغل في أغوار روحه، لولا أنه انتبه على عواء كلب بعيد، فأنَّ مذعورا من فكرة مكوثه منسيا في الحديقة المقفرة. لذلك تأهب للوقوف، فلم يستطع سوى القعود بصعوبة وسط المصطبة المستطيلة، متمنيا لو يأتي أهله ليرووه، ويطعموه، وينقلوه إلى مضجعه الدافئ في بيته. غلبه السعال مثل مصدور، وغلبه التثاؤب كقط مسن. مع ذلك، شردت أشرعة حنينه نحو حطام ذكريات شبابه، فابتسم له أرخبيل آسر، من نجوم وارفة الوميض والألوان، انفرط انتشاؤه بتوهجها حين تسللت ذراع خشنة، خالها ذراع حفار القبور، امتدت كأفعى تلتف على عنقه تعصره، فارتعب كما لم يرتعب من قبل، وتحول مثل المحتضر، إلى حالة ملتبسة بين الوهم والحقيقة، والحقيقة والوهم، نهبت قدرته على إدراك ما يحدث، وأغرقته في فراغ سحيق، استسلم فيه لانفجار شهب العتمة في كل كيانه المهيض.